大阪・関西万博 静岡県ブース「GEO KITCHEN SHIZUOKA」では、静岡の食の魅力を、地理・地形、歴史、文化などによって生まれた食材や料理、その過程で関わる生産者や料理人など、さまざまな角度からふんだんにアピールすることをコンセプトにしています。

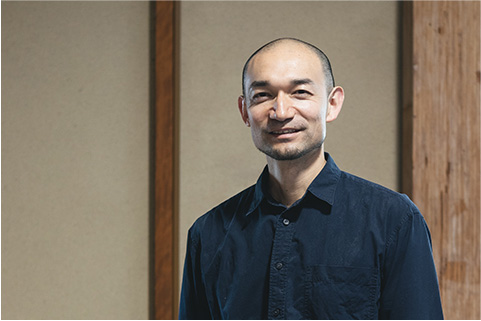

体感ゾーン「SHIZUOKA ADVENTURE」では、食と伝統文化を感じていただく2種類のワークショップを予定しています。今回は、静岡茶を活用した染め物「お茶染め」をご紹介。駿府の工房 匠宿染工房の工房長、鷲巣恭一郎さんにお話を伺いました。

お茶染めとは?

「静岡にはお茶の工場がたくさんあるので、お茶を作る工程で出る商品にならないもの、専門的に言うと“出物(でもの)”を使って、草木染めの技法で染め上げるものです。」

出物には、お茶としては飲めそうにない部分や、機械から飛び散ったもの、掃除した後の茶葉などが含まれます。そうした、本来捨てられてしまうお茶を染色に活用する点が特徴です。

もともと家業で染物屋を営んでいたお父様に染色の技術を教わり、主に化学染料を使って店先ののれんや神社のお祭りで使われる半纏(はんてん)を型染めしていた鷲巣さん。技法を身につけ、一人前として生計を立てていけると思っていたものの、染め物自体が衰退していくなかで、必死に覚えた技術がお金にならないという悔しい思いをしたといいます。

そんな中、「作家の集まりに参加し、誰が作ったのかが一目でわかる特徴的なものづくりをしている方々と出会い、作家というジャンルがあることを知った」のだそうです。下請けとして発注されたものを作る職人から、自分の表現で製品を作り、売値も決められる作家になりたいという思いが芽生えました。

ちょうどその頃、先輩から「この茶葉で染められないか?」と言われ、遊び感覚で試したのが最初のお茶染めでした。以来、20年近く「お茶染め」と向き合っています。

「最初に染めてみたときは、全然色が出ませんでした。でも、静岡ならではの染色材料として、お茶を使うのはとても魅力的だと思いました。そこで『お茶染めの作家』になるために、父が残した文献を読んだり、染料屋さんに話を聞いたりして研究を重ね、ようやく色が出るようになりました。」

「静岡にとって、お茶は生活に深く根ざしていることを、お茶染めを通じてより強く感じるようになりました」と語る鷲巣さん。染料の材料としても手に入りやすく、さらに近年ではSDGsやサステナブルという視点からも、廃棄されるお茶に新たな価値を生み出す点に注目しています。

製品としての機能性とデザイン性の追求

鷲巣さんは、お茶染めを活かしたクラッチバッグ、手ぬぐい、ポーチなどの小物を中心に制作しています。これらの製品は、単なる伝統工芸ではなく、機能的かつ美しいデザインを追求したものです。

「今でこそ、その価値を感じてくださる方が増えましたが、ここに至るまでには多くの苦労がありました。お茶染めを開発した当初、『静岡のお茶染めです』とアピールしても、ほとんど売れなかったんです。その理由は、デザインが良くなかったから。いくらエシカルな取り組みでも、物自体に魅力がなければ人は買わない。ある種の“善意の押し売り”になっていたのかもしれません。そこで、『まずは欲しくなる機能とデザイン』という視点に切り替えたことで、手に取ってもらう機会が増えたように感じます。」

鷲巣さんの製品は、ただの工芸品ではなく、実際に使いたくなるものを目指しています。デザインの美しさだけでなく、日常での使いやすさや機能性にもこだわることで、「欲しい」と思ってもらえるプロダクトに仕上げています。

プロダクトの企画からデザイン、製造に至るまで、鷲巣さんが全体をディレクション。デザインは自身で行い、制作工程の指示書を作成し、必要に応じて外注も活用。伝統工芸の枠にとらわれず、商品としての魅力を最大限に引き出す体制を整えています。

普段は静岡市にある伝統工芸施設 匠宿に工房があり、体験することができます。匠宿は、地域に受け継がれる職人の技を体験できる施設です。ここでは、お茶染めをはじめ、さまざまな伝統工芸を学びながら、実際に作る楽しさを味わえます。

ワークショップで伝えたいこと

最後に、ワークショップを通じてお客様に感じてほしいことを伺いました。

「ワークショップでは、ただ製品を見るだけでなく、実際にお茶染めの工程を体験する楽しさや奥深さを感じてほしいと考えています。静岡には伝統的な染色技術があり、お茶を使うことでさまざまな色合いを生み出せることを、実際に手を動かしながら学んでいただければと思います。

例えば、糊を塗ることで色の発色が変わる工程や、乾燥後にどのような色が出るのかといった変化は、体験しなければ分からない面白さがあります。こうした技術は、単なる伝統として語られるだけでは伝わりにくい部分もあるため、ワークショップを通じてその可能性を感じてもらいたいです。」

体験時間は20~30分程度。どなたでも簡単に楽しめるワークショップになっています。万博来場の思い出に、ぜひお立ち寄りください。

鷲巣 恭一郎

お茶染めWashizu. 代表

お茶染め -(植物染料を使用した型染め)

静岡の基幹産業である「お茶」の製造工程で廃棄される部分を使った「お茶染め」の研究を始め、お茶染め文化創出のために活動中。

・鷲巣染物店 5代目

・静岡市染色組合「駿河和染」 理事

・静岡デザイン専門学校 非常勤講師

・静岡県工芸家協会 会員

・駿府の工房 匠宿 染工房 工房長

https://www.ochazome-shizuoka-japan.com/

【関連情報】

駿府の工房 匠宿

日本最大級の伝統工芸体験施設

お茶染めのほか、藍染、駿河竹千筋細工、陶芸、木工、漆など今川・徳川時代から静岡に受け継がれ、今も大切に伝わるさまざまな工芸体験を楽しんでいただけます。

https://takumishuku.jp